L’indépendance du Maroc vis-à-vis de la France, célébrée avec faste dans le royaume, a toujours été un sujet de prédilection pour la presse marocaine, les médias officiels et même les manuels scolaires. Pourtant, les étapes de la colonisation, et comment la France a réussi à étendre son influence sur le Maroc avant de persuader le sultan Moulay Abdelhafid de renoncer à la souveraineté du pays le 30 avril 1912, sont rarement abordées.

Après deux interventions militaires à Oujda, en 1844 lors de la bataille d’Isly et en 1859, la France, déjà bien implantée en Algérie depuis 1830, commence à s’immiscer progressivement dans les affaires marocaines. En 1901, les forces coloniales obtiennent un accord avec les autorités marocaines, leur permettant d’«aider» l’administration dans les régions encore non contrôlées de l’Est marocain.

Des «Ententes cordiales» avant la mainmise sur le Maroc

Mais la France n’était pas le seul pays européen à convoiter le Maroc. Consciente de cet intérêt, la France, sous la présidence d’Émile Loubet, signe une série d’accords bilatéraux, d’abord avec l’Italie en 1902 concernant le Maroc et la Libye. Deux ans plus tard, en 1904, une autre série d’accords, connue sous le nom d’«Entente cordiale», est conclue avec le Royaume-Uni. Cette entente se caractérise par la compréhension britannique vis-à-vis de la volonté française d’étendre son influence sur le Maroc, en échange de l’abandon par la France de ses ambitions en Égypte. Il ne restait plus que l’Allemagne à écarter pour que la France puisse agir librement, ce qu’elle ne réussira qu’en 1911, après un premier incident diplomatique en 1905.

En 1906, la Conférence d’Algésiras réunit douze pays européens, le représentant du sultan marocain Mohammed el Mokri et le président américain Theodore Roosevelt à Algésiras, en Espagne, du 16 janvier au 7 avril. Sous l’égide des États-Unis, cette conférence reconnaît les droits de l’Espagne, de l’Allemagne et de la France sur les affaires marocaines.

Arrivée du sultan Moulay Abdelhafid à Casablanca en novembre 1911. / Ph.Emsomipy

Arrivée du sultan Moulay Abdelhafid à Casablanca en novembre 1911. / Ph.Emsomipy

Deux ans après cette conférence, et à la suite d’une intervention militaire à Oujda le 29 mars 1907, la présence française au Maroc se renforce, provoquant le mécontentement de la population locale. Face à la révolte marocaine, le sultan Moulay Abdelaziz abdique en 1908 en faveur de Moulay Abdelhafid. Trois ans plus tard, la France et l’Allemagne parviennent à un compromis après un autre incident à Agadir le 1er juillet 1911.

L’accord colonial impose à la France de céder des terres au Congo et au Cameroun, tandis que l’Allemagne renonce à ses intérêts au Maroc. Malgré l’allégeance au sultan Moulay Abdelhafid, conditionnée par la suppression de la menace étrangère et la récupération des terres marocaines, le souverain finit par céder à la pression coloniale.

«Traité pour l’organisation du protectorat français dans l’empire chérifien»

Quatre ans après son accession au trône, Moulay Abdelhafid signe le 30 mars 1912 à Fès le «Traité pour l’organisation du protectorat français dans l’empire chérifien». Cet accord, qui prévoit neuf dispositions, vise à établir un régime stable au Maroc, fondé sur l’ordre et la sécurité, afin de permettre l’introduction de réformes et le développement économique. Le texte promet des réformes administratives, judiciaires, scolaires, économiques, financières et militaires.

«SM le sultan admet dès maintenant que le Gouvernement français procède, après avoir prévenu le Maghzen, aux occupations militaires du territoire marocain qu’il jugerait nécessaires au maintien de l’ordre et de la sécurité des transactions commerciales et à ce qu’il exerce toute action de police sur terre et dans les eaux marocaines.»

Article 2 du Traité de Fès.

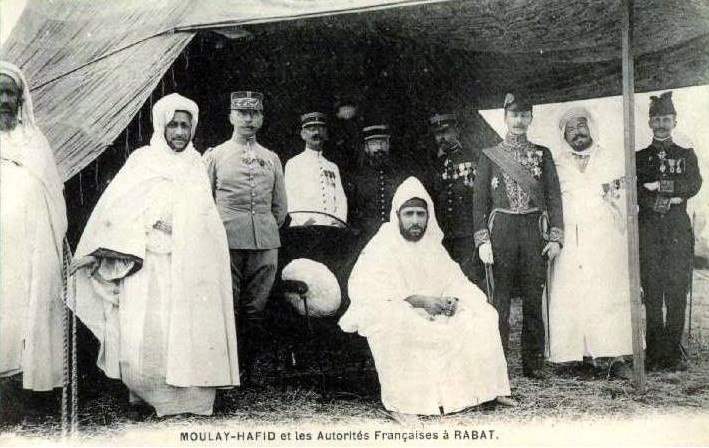

Moulay Abdelhafid, le 30 mars à Fès, lors de la signature du traité.

Moulay Abdelhafid, le 30 mars à Fès, lors de la signature du traité.

À peine signé, le sultan souhaite que ce traité reste discret, au moins jusqu’à ce qu’il prépare le peuple ou quitte Fès. Mais l’information se répand rapidement. Les premières voix à dénoncer le Protectorat émergent parmi les soldats marocains présents à Fès. L’indignation gagne la capitale spirituelle du royaume, et dès le 17 avril, la population descend dans les rues pour protester contre la «cession de Dar El Islam aux chrétiens». Les affrontements sont si violents que les Français parlent des «journées sanglantes de Fès».

Le colonisateur parvient à gérer cette première crise post-Protectorat grâce à des renforts militaires envoyés à Fès. Les forces du protectorat déplorent la mort de 63 Français. Dès août 1912, elles pacifient les premières tribus et réduisent le rôle du sultan à celui de simple porte-parole du Protectorat, alors que le général Hubert Lyautey, nommé résident général en avril, règne en maître absolu.

Des soldats français au Palais royal de Fès, peu de temps après la conclusion du traité.

Des soldats français au Palais royal de Fès, peu de temps après la conclusion du traité.

En novembre 1912, la France et l’Espagne concluent un accord divisant le Maroc en trois zones : une zone centrale sous contrôle français, une zone nord avec le Rif, et une zone extrême sud comprenant Sidi Ifni, Tarfaya et le Sahara sous contrôle espagnol. Tanger bénéficie d’un statut de zone internationale. Les forces coloniales poursuivent leur opération de pacification et d’occupation, étalée sur plusieurs étapes.