A la croisée des cultures amazighes et arabo-musulmanes, ou encore hispaniques et européennes chrétiennes, l’héritage multiculturel de la péninsule ibérique a inspiré de nombreuses chroniques de voyages. Malgré la chute de Grenade (1492) et la fin du califat d’Al-Andalus, les érudits et les intellectuels ont continuellement jeté leur dévolu sur ce territoire, jusqu’à consacrer de longs chapitres à leurs séjours en Andalousie. En effet, la région est devenue une destination de premier plan, pour nombre de voyageurs francophones et anglais, mais aussi orientaux.

Au fil des siècles, l’accumulation de ces récits a servi de recueil de témoignages historiques, qui éclairent sur la perception de cet ailleurs si particulier, fait d’influences culturelles et cultuelles assez représentatives du pourtour de la Méditerranée. Parmi ces œuvres, plusieurs sont produites jusqu’aux XVIIIe et XIXe siècles. Elles illustrent à quel point la richesse de cet héritage hispano-musulman a transcendé l’espace spatio-temporel.

Nombre d’ouvrages témoignent en effet de ces dynamiques intellectuelles, ainsi que de leur évolution, dans un contexte régional changeant. Parmi eux figurent notamment «Voyage en Espagne» (1843) de Théophile Gautier (1811 – 1872), «le Voyage en Espagne» (1869) d’Eugène Poitou (1815 – 1880) et «L’Espagne» (1874) de Jean-Charles Davillier (1823 – 1883), illustré par Gustave Doré.

Une source d’inspiration pour développer le savoir, selon Ahmad Zakî

Philologue, traducteur et archiviste, le savant égyptien Ahmad Zakî (1867 – 1934) est l’une des figures orientales parmi ces auteurs voyageurs, qui ont poussé à la réflexion sur le rayonnement intellectuel et politique d’Al-Andalus, sans pour autant l’idéaliser. De 1892 à sa mort, il a fait partie des érudits arabes les plus dynamiques de sa région, étant polyglotte, bibliophile, épris de modernité et de mobilité. Plusieurs de ses voyages à travers le pourtour, notamment en Italie et en Espagne actuelle, sont racontés dans ses écrits.

Paru en Égypte en 1893, son ouvrage «Le départ pour le Congrès – lettres d’Europe (1892-1893)» exprime notamment un «chagrin», face au devenir de la péninsule post-Al Andalus. L’auteur se dit assailli par une «masse faite de regrets, de peine, de tristesse amère», en songeant «à la gloire et à la puissance auxquelles était parvenu l’Islam au temps où ses oriflammes claquaient au vent sur la terre d’Espagne». Pour autant, il souligne avoir retrouvé chez les populations contemporaines les mêmes «vertus», l’«esprit chevaleresque» et la fierté.

De cette manière, Ahmad Zakî n’inscrit pas son récit dans un apitoiement passéiste, qui croulerait sous le poids de la nostalgie d’une gloire perdue. En cette fin de XIXe siècle, il va même jusqu’à considérer la péninsule comme un modèle intéressant pour l’Égypte, en matière de développement des savoirs pour «redevenir une grande nation». Dans «Voyage en Andalousie», Mohamed Kamel al-Khatib a d’ailleurs ancré le récit de l’auteur du XIXe siècle dans cette dynamique.

Analysant le périple et les réflexions d’Ahmad Zakî sur l’Andalousie, à la lumière des évolutions politiques et intellectuelles de son époque, Mohamed Kamel al-Khatib souligne le caractère complexe du voyage en tant que symbole à «portée culturelle, historique et sociale à la fois, dépassant même la simple aventure ou l’introspection personnelle». Pour l’auteur et critique syrien, cette mobilité vitale rend possible une documentation dynamique qui alimente le récit et la réflexion. Elle «témoigne souvent d’une situation ou d’une période historique d’une société donnée, de la culture de cette dernière, de même qu’elle renseigne sur le voyageur lui-même», écrit-il.

Professeur de littérature française et francophone du XXe siècle à l’Université de Grenoble III, Daniel Lançon a également analysé le contenu des écrits d’Ahmad Zakî, entre autres contributions de ces siècles-là. Dans «Le voyage dans l’Andalousie hispano-musulmane : miroirs romantiques et orientalistes à l’épreuve (1880-1914)», l’universitaire met en avant aussi le rôle de ces narratifs dans la définition des perceptions à l’égard d’Al-Andalus, tout en tenant compte de l’évolution politique de la péninsule.

Une perception qui fait débat, à l’aube du XXe siècle

Expliquant que «le séjour en Égypte reste toujours très prisé à la fin du siècle en ce qu’il permet d’être au contact de réalités orientales vivantes», Daniel Lançon souligne que «le voyage en Andalousie des étrangers européens est envisagé – contrairement à celui dans les autres provinces de l’Espagne et à celui des Espagnols – comme une plongée dans un Ailleurs exotique décrit comme oriental».

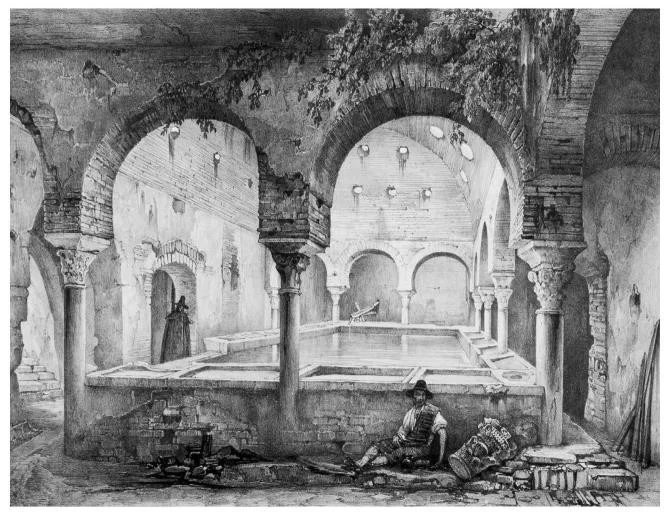

C’est ce «paradoxe qui attire les voyageurs», selon le chercheur, outre «les vestiges architecturaux hispano-musulmans permettant l’approche esthétique d’un Orient défunt, très éloigné dans le temps, rendu présent par l’acte littéraire». En effet, il explique qu’entre «expérience du sublime, fascination pour l’ornementation, louange pour les restaurations orientalisantes», l’Andalousie monumentale est devenue «une célébration nostalgique jusqu’au tournant du siècle».

Cette représentation, écrit l’auteur, s’appuie sur «la croyance en une continuité des anciens habitants d’al-Andalus aux Andalous contemporains et largement surdéterminée par le désir d’évasion des contraintes sociales d’une Europe en cours de modernisation». Parmi les contributions de la même période figurent également celles de femmes de lettres que Lançon énumère : Turck de Belloc, Fancy, Quillardet, Star, Bourbonnaud, Dieulafoy. Il mentionne aussi des hommes de lettres, «romanciers ou dramaturges aujourd’hui bien oubliés» : Lyonnet, Demolder, Guerlin, Montfort, Géniaux – Bazin.

Artistes, lettrés et érudits spécialisés se succèderont également sur ces territoires et leurs écrits en rendront compte. Ce sera le cas pour les critiques d’art, les professeurs et les chercheurs, les historiens de la littérature et du théâtre, de la musique, les journalistes et les essayistes politiques. Les religieux catholiques ou protestants seront aussi parmi ceux ayant «participé à l’engouement pour les traces d’al-Andalus ou, tardivement, à son dénigrement».

Les corpus analysés par Lançon mettent en évidence l’idée que certains auteurs romantiques européens ont souvent essentialisé une «Andalousie urbaine, cultivée et industrieuse (Séville, Cadix, Malaga)». Leur perception n’a pas fait l’unanimité des intellectuels et des voyageurs espagnols, qui, de leur côté, y ont vu l’idéalisation d’un passé de plus en plus lointain. Les récits sur les «lieux déclarés intacts (ou presque) depuis la haute époque d’al-Andalus» ont ensuite fait «perdurer la rêverie», accentuant la réprobation.

Hormis Henri Guerlin et quelques noms, explique Daniel Lançon, les voyageurs à la fin du XIXe siècle et au début du XXe ont cependant été rares à avoir évoqué «la très grande misère des populations rurales de l’Andalousie, l’instauration fréquente de la loi martiale et de l’état de siège, accompagnée de la répression des socialistes et anarchistes qui soutiennent les revendications des pauvres».