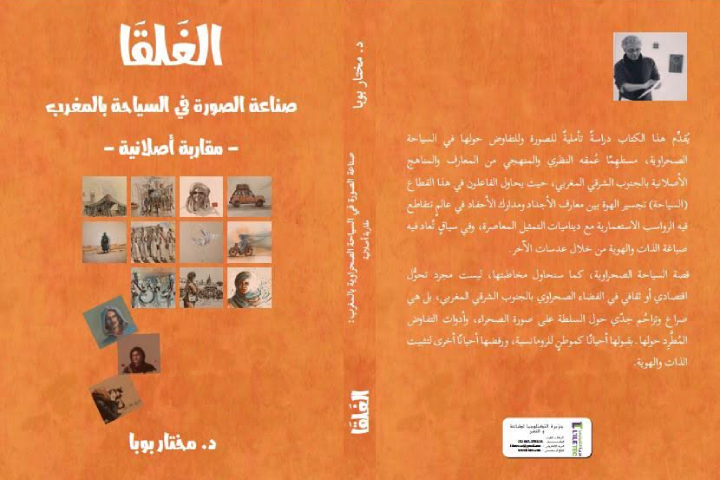

Le chercheur anthropologique Mukhtar Buba a présenté dans une réalisation scientifique, qui lui a finalement été délivrée, et la saison avec: « Fermer et faire l’image en tourisme désertique au Maroc: Une approche originale, « Une étude contemplative de l’image et la négociation dans le tourisme désertique, en suscitant une inspiration pour sa profondeur théorique et méthodologique des connaissances et des programmes originaux dans le sud-est du Maroc, où les acteurs de ce secteur (tourisme) essaient de combler l’écart entre la connaissance ancestale et l’éruptions des petits-enfants et le contexte dans un contexte colonial Interpre restauré, il contient de l’auto-formulation et de l’identité à travers les lentilles de l’autre.

Buba, qui est également professeur à l’Université américaine, a souligné l’histoire du tourisme désertique, qui n’est pas seulement une transformation économique ou culturelle dans l’espace désertique dans le sud-est du marocain, mais plutôt un conflit sérieux et de l’abandon de la puissance sur l’image du désert, et les outils de négociation autour de cela – en l’acceptant parfois comme un pays roman.

Nous essaierons de répondre aux questions qui ont gardé l’esprit des chercheurs et des professionnels sur la croissance et le développement du tourisme du désert dans le sud-est du Maroc, et comment était l’image romantique du désert et du désert? Qui l’a conçu? Comment sont-ils installés dans les systèmes universitaires et marketing mondiaux? Comment les Amazigh Sahrawis ont-ils interagi avec elle et portant leur signification?

Ce livre traite de trois concepts centraux qui constituent le cadre théorique et méthodologique de l’étude du tourisme désertique dans le sud-est du Maroc, à savoir: l’industrie de l’image, la négociation sur l’image et les programmes de recherche originaux approuvés dans cette recherche.

Les systèmes cognitifs originaux sont basés sur une perception collective du monde, de l’identité et de la mémoire, à partir de la terre (mangeurs), de l’homme (Afgan) et du langage (d’abord) en tant que références ontologiques pour comprendre la réalité du désert comme son peuple le voient.

Le concept de «l’industrie de l’image de ce chercheur» fait référence à la formation de représentations et de stéréotypes du désert par les voyageurs européens, les universitaires et les écrivains du tourisme, où le désert est présenté comme un espace romantique fourni par le sable, les chameaux, les tentes et les «bleus» qui vivent une vie fixe dans le passé et n’ont pas changé pendant des siècles. Ce monde est libre de vie, plein de mystère et de risques.

Quant à « négocier l’image », il s’agit d’un acte critique interactif pratiqué par les acteurs locaux et les guides touristiques qui se tiennent dans les premières lignes devant les images prêtes à l’emploi que les touristes emportent avec eux dans le désert. Dans le contexte de cette interaction, les acteurs ont créé un format de négociation qui comprend la narration, la présence physique et théâtrale, ou ce qu’on appelle « fermé », comme une forme innovante de résistance symbolique de la violence et de l’exclusion de l’image.

L ‘ »image du Sahara » a occupé une position centrale dans la mémoire touristique mondiale et a pénétré dans l’imagination des Européens à travers la littérature, les arts, les publicités, le développement et la littérature touristique; C’est une image qui a été formée et conçue avec des yeux européens, et réduit le domaine du désert, de l’Amazigh et de la culture dans les symboles romantiques, légendaires et folklores qui répondent davantage aux besoins du marché touristique que ce qui est exprimé sur la réalité de la société, son histoire, sa culture et son identité.

Dans ce contexte, les programmes originaux et décoratifs – que nous adoptons dans cette recherche acquièrent leur plus haute importance; Il ne considère pas l’image comme une structure prête, mais plutôt comme un résultat de négociation qui pose la question de la connaissance sous un angle différent: qui parle? Qui décrit? Qui fait l’image? Et qui le commercialise? Dans une tentative de démanteler la hiérarchie cognitive qui fait du peuple du Sud-Est (Asamer) un sujet de recherche dans lequel il n’y a pas de partenaire.